- Unser Körper kann Ballaststoffe nicht oder nicht vollständig verdauen: Ob und wie sehr sie abgebaut werden, hängt von ihrer Löslichkeit und von ihrer Fähigkeit, zähflüssige Gele zu bilden (Viskosität) ab. Darin unterscheiden sich verschiedene Ballaststoffuntergruppen.

- Ballaststoffe sind nicht lebensnotwendig, aber besonders wichtig für unsere Darmgesundheit. Gleichzeitig helfen sie, einer Reihe von Erkrankungen vorzubeugen.

- Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE) empfiehlt, täglich mindestens 30 Gramm Ballaststoffe aufzunehmen.

- Ballaststoffe stecken in vielen Lebensmitteln. Besonders ballaststoffreich sind Hülsenfrüchte, Gemüse, Obst und Vollkornprodukte.

- Wer mehr Ballaststoffe aufnehmen möchte, steigert am besten nach und nach die Zufuhr und achtet auf ausreichendes Trinken.

Was sind Ballaststoffe?

Ballaststoffe sind Nahrungsbestandteile, die unser Körper nicht oder nicht vollständig verdauen kann. Oft werden sie auch als Nahrungsfasern oder Faserstoffe bezeichnet. Früher galten sie als unnötiger Ballast, daher stammt auch ihr Name. Inzwischen ist ihr gesundheitlicher Nutzen längst bekannt. Anders als Nährstoffe sind Ballaststoffe für uns nicht lebensnotwendig, denn es gibt keine klassischen Mangelsymptome. Der Verzehr bietet allerdings viele Vorteile.

Zu den Ballaststoffen gehören verschiedene Verbindungen, die sehr unterschiedlich aufgebaut sind. Die meisten Ballaststoffe sind Kohlenhydrate. Sie unterscheiden sich zu „normalen“ Kohlenhydraten dadurch, dass sie größtenteils unverdaulich sind. Das betrifft Verbindungen wie beispielsweise Cellulose, Hemicellulose und Pektin sowie resistente Stärke. Daneben zählen noch kurzkettige Kohlenhydrate wie Inulin und Mehrfachzucker wie Raffinose zu den Ballaststoffen sowie Stoffe, die keine Kohlenhydrate sind, zum Beispiel der Holzstoff Lignin.

Lösliche und unlösliche Ballaststoffe

Unsere Verdauungsenzyme im Magen und Dünndarm können Ballaststoffe nicht spalten, sodass sie unverändert in den Dickdarm gelangen.

Die Wirkung der Ballaststoffe im Körper hängt wesentlich von ihren physikalischen und physiologischen Eigenschaften ab, beispielsweise wie löslich sie in Wasser sind und wie viskos. Viskos bedeutet, dass sie Flüssigkeiten verdicken und Gele bilden. Ihre Löslichkeit und Viskosität beeinflussen, inwieweit Ballaststoffe von Bakterien im Dickdarm abgebaut oder unverändert ausgeschieden werden.

Lösliche Ballaststoffe wie Pektine binden viel Wasser und bilden Gele. Dadurch dehnt sich der Magen, der Transport der Nahrung durch den Dünndarm verlangsamt sich, und der Stuhl wird weicher. Im Dickdarm angekommen, werden sie fermentiert, also von Bakterien abgebaut.

Was machen Darmbewohner mit Ballaststoffen?

Die Darmbakterien können nur lösliche und gleichzeitig nicht-viskose Ballaststoffe, wie das Inulin, vollständig abbauen. Dabei entstehen unter anderem kurzkettige Fettsäuren, die den Darmbewohnern als Energiequelle dienen.

Lösliche, viskose Ballaststoffe und unlösliche Ballaststoffe werden nicht oder nur unvollständig fermentiert. Der Körper scheidet sie wenig oder unverdaut mit dem Stuhl wieder aus. Dennoch sind auch sie für unsere Darmgesundheit sehr wichtig: Sie steigern das Stuhlvolumen, was zu einem häufigeren Stuhlgang führt. Sie sorgen für einen festeren Stuhl und sie regen die Darmtätigkeit an. Das verkürzt die Verweildauer der Nahrung im Magen und Darm.

Für die Gesundheit ist nicht wichtig, wieviel wir von welchem Ballaststoff aufnehmen. Da sie verschiedene positive Wirkungen auf unseren Körper haben, ist eine Mischung aus verschiedenen Ballaststoffquellen die beste Wahl.

Ballaststoffe – ein Pluspunkt für die Gesundheit

Ballaststoffe bringen unsere Verdauung in Schwung. Außerdem fördern sie gründliches Kauen. Die Mahlzeiten dauern dann länger und man fühlt sich schneller satt. Gleichzeitig dehnen Ballaststoffe die Magenwand, wodurch die Sättigung länger anhält.

Es gibt aber noch eine ganze Reihe weiterer positiver Effekte auf unsere Gesundheit: So wirkt eine höhere Ballaststoffzufuhr der Entstehung verschiedener Erkrankungen, wie Typ-2-Diabetes, Adipositas, koronarer Herzerkrankung, Schlaganfall, Bluthochdruck, erhöhten Cholesterinwerten sowie Dickdarm- und Brustkrebs entgegen. Insgesamt ist das Sterblichkeitsrisiko verringert sowie das Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu versterben.

Um von den vielen gesundheitlichen Vorteilen der verschiedenen Ballaststoffe zu profitieren, setzen Sie am besten auf einen Mix aus Ballaststoffen: Lösliche aus Obst und Gemüse, überwiegend unlösliche aus Getreide sowie beide Varianten aus Hülsenfrüchten. Die Mischung machts!

Wie viele Ballaststoffe am Tag sollten es sein?

Als Richtwert für die Ballaststoffzufuhr empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE) täglich mindestens 30 Gramm. Diese Menge schaffen jedoch die wenigsten: Tatsächlich nehmen im Durchschnitt Frauen 18 Gramm pro Tag und Männer 19 Gramm auf.

Um die empfohlene Menge von 30 Gramm am Tag zu erreichen, können ein paar Tipps helfen. Kleine Anpassungen im Alltag haben schon einen großen Effekt: Integrieren Sie Gemüse, Hülsenfrüchte, Obst und Vollkornprodukte am besten regelmäßig in Ihren Speiseplan und variieren Sie zwischen den verschiedenen Lebensmitteln.

Diese Lebensmittel sind ballaststoffreich

Ballaststoffe kommen natürlicherweise fast ausschließlich in pflanzlichen Lebensmitteln vor. Eine Ausnahme bildet Chitin, das in der Körperhülle von Insekten und Krebsen enthalten ist.

Besonders ballaststoffreich sind Hülsenfrüchte, etwa Kichererbsen, Bohnen und Linsen. Generell enthalten vor allem Gemüse und Obst Ballaststoffe. Beim Obst stecken sie überwiegend in der Schale. Reich an Ballaststoffen sind zudem Samen, wie Lein- und Chiasamen, und Nüsse.

Bei Getreide und daraus hergestellten Produkten wie Brot und Nudeln sind die Vollkornvarianten gute Ballaststoffquellen. Im Vergleich zu hellen Nudeln mit etwa fünf Gramm Ballaststoffen pro Portion (100 Gramm) stecken in einer Portion Vollkornnudeln rund acht Gramm. Eine Scheibe Weizenvollkornbrot punktet mit mehr als doppelt so viel Ballaststoffen wie eine Scheibe helles Weißbrot.

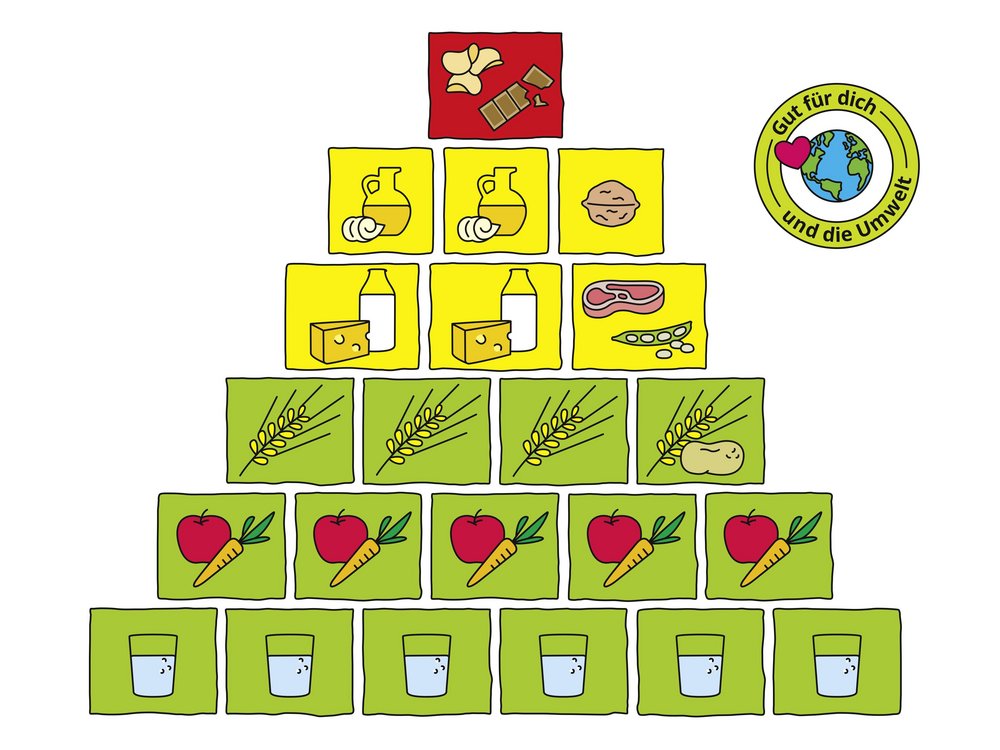

So sind sie ausreichend mit Ballaststoffen versorgt

Für die Umsetzung der Empfehlung im Alltag können einige Tipps hilfreich sein: Versuchen Sie, Ihre Obst- und Gemüsezufuhr zu steigern und regelmäßig Hülsenfrüchte zu essen. Bei Getreideprodukten sind Vollkornvarianten die bessere Wahl. Auch täglich eine Portion Nüsse als Snack, Müsli oder im Salat liefert Ballaststoffe. Die BZfE-Ernährungspyramide bietet hier eine gute Orientierung.

Wenn Sie an einem Tag beispielsweise

- eine Portion Müsli mit Trockenfrüchten,

- eine Portion Nüsse,

- zwei Scheiben Vollkornbrot,

- eine Portion Vollkornnudeln mit Tomatensoße,

- eine Portion Kidneybohnen und

- einen Apfel

essen, erreichen Sie die empfohlenen 30 Gramm Ballaststoffe. Ein weiterer Pluspunkt: Sie tun nicht nur Ihrer Gesundheit etwas Gutes, sondern auch der Umwelt.

Wie Sie Ihr tägliches Essen ausgewogen und abwechslungsreich zusammenstellen können, zeigt Ihnen die BZfE-Ernährungspyramide.

Mehr Ballaststoffe – so gelingt die Umstellung

Auch wenn Ballaststoffe wichtig sind – eine große Menge kann für den Darm zunächst ungewohnt sein. Empfindliche Personen können darauf kurzfristig mit Blähungen oder auch Verstopfungen reagieren. Es macht daher Sinn, die Menge nach und nach zu steigern. Dadurch können sich Magen und Darm allmählich an die höhere Ballaststoffmenge gewöhnen. Wenn Sie auf Vollkornbrot umsteigen, kann es helfen, zuerst auf fein vermahlenes Brot zu setzen. Dieses wird häufig besser vertragen als gröbere Varianten.

Da Ballaststoffe Wasser binden, ist es gerade bei größeren Mengen wichtig, ausreichend zu trinken. Andernfalls es dadurch zu Darmproblemen wie Verstopfungen kommen.

Fragen und Antworten rund um Ballaststoffe

Sowohl Leinsamen als auch Weizenkleie bringen ein Plus an Ballaststoffen. Sie können dazu beitragen, den Darm wieder in Bewegung zu bringen. Allerdings ist es auch bei chronischer Verstopfung sinnvoll, die Ballaststoffzufuhr schrittweise zu steigern, um weitere Magen-Darm-Beschwerden zu vermeiden. Ganz wichtig sind hierbei gutes Kauen und ausreichend Trinken. Weizenkleie verursacht häufiger Blähungen. Flohsamenschalen und geschrotete Leinsamen gelten als besser verträglich. Das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) empfiehlt aufgrund des natürlicherweise hohen Cadmium- und Cyanidgehalts pro Mahlzeit nicht mehr als 15 Gramm, also etwa ein Esslöffel, zu essen. Die Höchstmenge pro Tag beträgt 20 Gramm.

Dadurch, dass bestimmte Ballaststoffe unverdaulich sind und im Dickdarm fermentiert werden, haben sie eine sogenannte präbiotische Wirkung. Das heißt, sie fördern das Wachstum und die Aktivität verschiedener Bakterien, wie Laktobazillen und Bifidobakterien, im Dickdarm. So können Präbiotika die Zusammensetzung des Mikrobioms positiv beeinflussen und die Darmtätigkeit unterstützen.

Vollkornbrot muss zu mindestens 90 Prozent aus Vollkornmehl oder Vollkornschrot hergestellt sein. Auf der Zutatenliste finden Sie in dem Fall Begriffe wie Weizen- oder Roggenvollkornmehl. Eine dunkle Brotfarbe oder viele Körner sind kein sicherer Hinweis für Vollkornprodukte. Die Bezeichnung „Mehrkorn“ gibt lediglich Auskunft darüber, dass Mehle von mindestens drei Getreidearten zum Einsatz kamen, nicht aber ob Vollkornmehl verwendet wurde.

Das häufig verwendete helle Mehl aus dem Supermarkt trägt die Bezeichnung „Type 405“ und wird auch „Auszugsmehl“ genannt. Für die Herstellung dieses Mehls werden die ballaststoffreichen Randschichten und der Keimling entfernt und nur der Mehlkörper des Getreidekorns weiterverarbeitet. Im Gegensatz dazu wird bei der Herstellung von Vollkornmehl das komplette Getreidekorn vermahlen. Somit kommen alle im Getreidekorn enthaltenen Ballaststoffe auch im Mehl vor.

Resistente Stärke ist ein Ballaststoff, der von unseren Verdauungsenzymen nicht aufgespalten werden kann. Dadurch gelangt er unverdaut in den Dickdarm, wo er von Darmbakterien abgebaut wird. Resistente Stärke kommt beispielsweise in unreifen Bananen und anderen Obstarten, Gemüse, Getreidekörnern und rohen Kartoffeln vor. Sie entsteht aber auch, wenn Lebensmittel, die Stärke enthalten wie Kartoffeln, Reis und Nudeln, gekocht werden und anschließend abkühlen. Dadurch verändert sich teilweise die chemische Struktur der Stärke. Sie wird zu einem geringen Teil in den Ballaststoff „resistente Stärke“ umgewandelt.

Durch die Umwandlung des Energielieferanten Stärke in den Ballaststoff resistente Stärke beim Abkühlen des Lebensmittels (siehe Antwort zuvor) verringert sich der Energiegehalt der Lebensmittel und der Ballaststoffgehalt erhöht sich. Allerdings sind es nur wenige Kilokalorien – bei 200 Gramm Reis etwa sechs Kilokalorien – und ist daher eher zu vernachlässigen.

Einige Studien deuten zudem darauf hin, dass resistente Stärke in Form einer Nahrungsergänzung den Blutzucker- und den Cholesterinspiegel senken könnte. Hierzu sind allerdings weitere Studien nötig.