- Gerade Kinder können die Folgen ihres (Konsum-)Handelns nicht absehen.

- Wissenschaft, Bildung und Verbraucherschutz zum Beispiel sind sich einig, dass Heranwachsende vor überhöhtem Energydrink-Konsum geschützt werden sollten.

- Vorgeschlagene Maßnahmen zielen dabei oft auf Minderjährige ab. Gleichzeitig können auch junge Erwachsene von einer überhöhten Koffeinaufnahme betroffen sein.

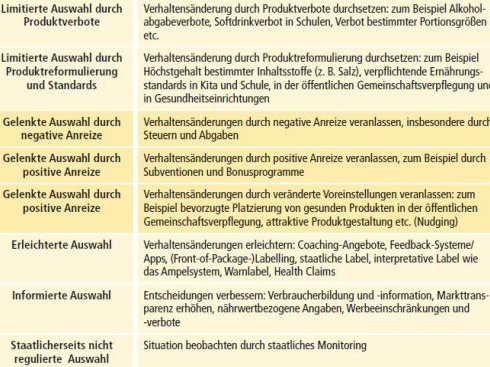

- Die „Leiter ernährungspolitischer Eingriffe“ beinhaltet entscheidungsunterstützende, entscheidungslenkende und entscheidungsbeschränkende Maßnahmen.

Gründe für staatliche Eingriffe in den Konsum

Staatliche Eingriffe in das freie Konsumhandeln müssen in einer Marktwirtschaft begründet und von der Bevölkerung akzeptiert werden. Die wichtigsten Begründungen liegen in nachteiligen Effekten von Konsumentscheidungen auf andere Menschen, in hohen volkswirtschaftlichen Kosten und im Schutz vulnerabler Bevölkerungsgruppen wie Kinder und Jugendliche. Um demokratische Strukturen und den freien Markt in Deutschland nicht zu gefährden, gehen Entscheidungstragende umsichtig vor. Die sogenannte „Leiter ernährungspolitischer Eingriffe“ gibt einen Einblick in die Struktur des Instrumentariums (Abb. 1). Dieses reicht von entscheidungsunterstützenden über entscheidungslenkende bis hin zu entscheidungsbeschränkenden Maßnahmen.

Ernährungspolitische Eingriffe in das Konsumhandeln

Aufklärende Maßnahmen und Werbebeschränkungen

Geringe Eingriffe in die Konsumentensouveränität bieten aufklärende und entscheidungsunterstützende Maßnahmen. Dazu gehören zum Beispiel Ernährungsbildung, Information und Aufklärung zu gesundheitlichen Risiken von übermäßigem Energydrink-Konsum sowie die Nährwert- und Warnkennzeichnungspflicht auf Energydrink-Dosen.

Auch Werbebeschränkungen, das Verbot von Sponsoring im Sport oder die Kennzeichnungspflicht von Werbung in den sozialen Medien ließen sich zum Schutz von Heranwachsenden umsetzen, ohne die Entscheidungsfreiheit der Verbrauchenden zu begrenzen. Solche Maßnahmen beschränken jedoch den Handlungsfreiraum von Herstellenden und Handel. Sie haben deshalb in einer pluralistischen Gesellschaft wie der unseren Hürden zu nehmen. Das zeigt die Debatte um die Einführung einer Altersbeschränkung bei der Abgabe von Energydrinks. Hier stehen verschiedene Sichtweisen gegenüber, die sich bislang noch nicht auf breiter wissenschaftlicher Basis absichern lassen. Die Erkenntnisse der EDKAR-Studie werden nach Abschluss aller Auswertungen zumindest einen Beitrag dazu leisten können. Unser Beitrag „Altersbeschränkung bei der Abgabe von Energydrinks“ verdeutlicht, welche Richtung einige europäische Nachbarn eingeschlagen haben.

Nudging und Kennzeichnung

Stärkere Eingriffe in die Konsumfreiheit stellen entscheidungslenkende Maßnahmen dar. Dazu zählt zum Beispiel das Nudging, das teilweise schon mit positiven Effekten in der Gemeinschaftsverpflegung umgesetzt wird. Unter Berücksichtigung der sozialen Bedürfnisse und der Gruppendynamik in Peergruppen Heranwachsender erscheinen Nudges ebenfalls als vielversprechendes Instrument, um junge Menschen in die gewünschte Konsumrichtung zu lenken. So greifen Jugendliche in einer Gruppe, in der wenig Energydrinks konsumiert werden, eher auch nicht zu diesem Getränk, um der sozialen Norm dieser Gruppe zu entsprechen.

Ebenso könnten eine geschickte niedrigschwellige Kennzeichnung (z. B. „übertrieben viel Koffein“ oder „fördert Übergewicht, macht dich dick“), die an die Lebenswelt der Jugendlichen anknüpft, und eine passende Entscheidungsstruktur im Handel dazu beitragen, dass Heranwachsende Energydrinks seltener wählen als andere Getränke. Einer Studie der Universität Dortmund aus 2022 zufolge rufen Warnhinweise auf Dosen zwar grundsätzlich Widerstand (Reaktanz) bei Jugendlichen hervor. Gleichzeitig hatten Hinweise auf die Entstehung und Förderung von Übergewicht einen geringeren Energydrink-Konsum der Probandengruppe zur Folge. Wurde die Herzgesundheit als Konsequenz thematisiert, zeigte sich kein Verhaltenseffekt. Schulische Bildungsangebote zu den gesundheitlichen Risiken eines übermäßigen Energydrink-Konsums könnten darüber hinaus entsprechende Verhaltensänderungen unterstützen.

Strafabgaben und finanziell entlastende Maßnahmen

Eine stärker lenkende Maßnahme als Nudges wäre zum Beispiel die Einführung von Strafabgaben und Steuern ähnlich der 2018 eingeführten „Limo-Steuer“ in Großbritannien. Diese hat dort bis 2021 bereits zu Reformulierungen und Reduktionen des Zuckergehalts in Erfrischungsgetränken – zu denen in Deutschland auch Energydrinks zählen – um knapp 30 Prozent geführt. Entsprechend sank die Aufnahme freier Zucker insgesamt und aus Süßgetränken signifikant, wie eine aktuelle Studie der Universität Cambridge zeigt. Hierzulande haben die freiwilligen Vereinbarungen im Rahmen der Nationalen Reduktions- und Innovationsstrategie (NRI) laut Daten des Produktmonitorings des Max Rubner-Instituts im selben Zeitraum zu Senkungen des Zuckergehalts in gesüßten Getränken um zwei Prozent geführt. Das 2018 anvisierte Ziel bis zum Jahr 2025 beträgt 15 Prozent.

Auch finanziell entlastende staatliche Maßnahmen, beispielsweise eine Senkung der Mehrwertsteuer auf pflanzliche Lebensmittel wie Gemüse, könnten das Verhalten der Bevölkerung in eine gewünschte Richtung lenken und sind deshalb immer wieder in der Diskussion. Eine aktuelle Modellierungsstudie aus Oxford unter Beteiligung unter anderem des Thünen-Instituts weist positive Effekte einer Mehrwertsteuersenkung hierzulande auf den Pro-Kopf-Verzehr pflanzlicher Lebensmittel pro Jahr (+6 kg) aus. Im April 2022 schuf die Europäische Kommission mit der Änderung der Mehrwertsteuersystemrichtlinie diese Möglichkeit.

Verkaufsverbote, verpflichtende Standards, Höchst- oder Mindestmengen

Maßnahmen, die in die Kategorie der Entscheidungsbeschränkung fallen, sind zum Beispiel gesetzlich festgelegte Rezepturänderungen, die Einführung von verpflichtenden Produkt- und Qualitätsstandards (z. B. für die Gemeinschaftsverpflegung) oder die Festlegung oder Absenkung von Höchstgehalten für bestimmte Zutaten (z. B. Koffein als Zutat in Energydrinks). Verbote wie gesetzlich verankerte Altersbeschränkungen für die Abgabe von Energydrinks an unter 16- oder unter 18-Jährige – beispielsweise im Handel, an Schulen und in anderen Bildungseinrichtungen – stellen entsprechend deutliche Eingriffe in die Entscheidungssouveränität und den freien Markt dar und sind deshalb umstritten.

Fazit

Ernährungspolitische Maßnahmen werden in unserer Gesellschafts- und Marktordnung genau abgewogen. Die „Leiter ernährungspolitischer Eingriffe“ bietet in Abhängigkeit der Stärke des Eingriffs einen Überblick über verschiedene Instrumente. Je stärker der Eingriff in die Entscheidungsfreiheit von Marktakteuren, desto umsichtiger geht der Gesetzgeber vor. Gleichzeitig müssen Maßnahmen passgenau, effektstark und möglichst ohne unerwünschte Ausweicheffekte sein: sei es, dass Herstellende Vorgaben umgehen oder Verbrauchende auf ebenfalls unerwünschte Produktalternativen umsteigen. Im Fall von Energydrinks könnte das zum Beispiel der Mehrkonsum an Kaffee oder Tee, an anderen koffeinhaltigen, zuckergesüßten und/oder alkoholischen Getränken sein. Auch die Entwicklung und Markteinführung alternativer koffeinhaltiger Produkte für die junge Zielgruppe wie Süßwaren wäre denkbar. Entsprechende Effekte sind möglichst im Vorfeld auf fundierter wissenschaftlicher Basis auszuschließen.

Literatur

Breda et al. (2014). Energy drink consumption in Europe: a review of the risks, adverse health effects, and policy options to respond. Front Public Health, 14 October 2014 (2). Sec. Public Health Education and Promotion. https://doi.org/10.3389/fpubh.2014.00134

MRI (2022). Ergebnisse 2022 zur Zuckerreduktion u. a. in Erfrischungsgetränken

Deutscher Bundestag (2025). Ein Jahr Digital Services Act - Das Gesetz über digitale Dienste

Deutscher Bundestag (2024). Altersbeschränkungen für den Verkauf von Energydrinks. Sachstand. WD 8 - 3000 - 043/2

Deutsche Diabetes Gesellschaft e. V. et al. (2023). Studie: Zuckerreduktion bei Softdrinks kommt nicht voran – Reduktionprogramm der Bundesregierung unzureichend. Studie: Zuckerreduktion bei Softdrinks kommt nicht voran – Reduktionprogramm der Bundesregierung unzureichend: Deutsche Diabetes Gesellschaft e.V.

Foodwatch (2025). Aktuelle Softdrink-Zahlen aus Großbritannien: „Eine Limosteuer wirkt.“

Girnau M (2025). Neue Koalition, neue Chancen: Was die Lebensmittelwirtschaft jetzt von der neuen Bundesregierung erwartet. Zeitschrift für das gesamte Lebensmittelrecht 2025; 2 (13): 179-182

Hölzer M, Nellen C, Hastall MR (2022). Verleiht Flügel? Wirkung von Warnhinweisen auf Energydrink-Dosen. https://doi.org/10.21241/ssoar.88479

Nuffield Council on Bioethics (2007). Chapter 3: Policy process and practice. In: Public health ethical issues. Nuffield Council on Bioethics, London

Rogers NT, Cummins S, Jones CP et al. (2024). Estimated changes in free sugar consumption one year after the UK soft drinks industry levy came into force: controlled interrupted time series analysis of the National Diet and Nutrition Survey (2011–2019). J Epidemiol Community Health 2024; 78: 578-584. (Cambridge-Studie)

Scholle L (2022). Mehrwertsteuer für Lebensmittel auf null senken. Wirtschaftsdienst 2022; 102 (6): 492–494

Spiller A, Zühlsdorf A. Nitzko S (2017). Die Mischung macht‘s: Strategien und Instrumente der Ernährungspolitik. Ernährung im Fokus 09-10 2017, 268-272

Spiller A, Zühlsdorf A, Nitzko S (2017). Instrumente der Ernährungspolitik. Ein Forschungsüberblick – Teil 1. Ernährungs Umschau 64 (3) und Teil 2 in 64 (4)

Springmann M, Dinivitzer E, Freund F et al. (2025). A reform of value-added taxes on foods can have health, environmental and economic benefits in Europe. Nat Food 2025; 6, 161–169. (Oxford-Studie) https://doi.org/10.1038/s43016-024-01097-5

Thaler RH, Sunstein CR (1945). Nudge: Improving Decisions about health, Wealth and Happiness

Thünen-Institut (2025). Mehrwertsteuer als Hebel für nachhaltige Ernährung. Thuenen: Mehrwertsteuer als Hebel für nachhaltige Ernährung

Verbraucherzentrale NRW (2024). Energydrinks: Gesundheitsrisiko für Vieltrinker. Energy Drinks: Gesundheitsrisiko für Vieltrinker | Verbraucherzentrale NRW

Verbraucherzentrale Hessen (2014). Marktcheck Energy-Produkte