- Die Erzeugung von Fleisch und anderen tierischen Produkten trägt deutlich zum Ausstoß von Treibhausgasen und anderen Umwelteffekten bei.

- Fachleute halten dennoch eine tierfreie Landwirtschaft weder für ökologisch sinnvoll noch für nachhaltig.

- Pflanzliche Lebensmittel lassen sich meist umweltfreundlicher erzeugen und durch Produkte aus artgerechter und ökologisch sinnvoller Tierhaltung ergänzen.

- Am nachhaltigsten ist eine Viehwirtschaft auf Grünland, da sie einen klimaschonenden Beitrag für den Erhalt von Landschaft, Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität sowie für den (Hoch-)Wasserschutz leistet. Futter aus Gras und Heu wird ergänzt durch Koppelprodukte aus Landwirtschaft und Lebensmittelerzeugung.

Tierhaltung abschaffen?

Für manche ist die Sache klar: Nachhaltige Ernährung und Klimaschutz funktionieren nur ganz ohne tierische Produkte. Schließlich ist deren Erzeugung für einen Großteil der Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft verantwortlich, aber auch beteiligt an den Verlusten an Biodiversität, die Verschmutzung von Trinkwasser und einigen anderen Umweltprobleme. Ohne Tierhaltung würden Ackerflächen für die menschliche Ernährung frei, auf denen heute Tierfutter angebaut wird. Nutztiere komplett abzuschaffen, würde also vermeintlich viele Probleme auf einmal lösen. So einfach, wie es sich anhört, ist es aber nicht. Fachleute aus Wissenschaft und Praxis halten eine tierfreie Landwirtschaft weder für ökologisch sinnvoll noch für nachhaltig. Im Gegenteil: Es könnten sogar neue Probleme entstehen, weil Nebenprodukte aus der pflanzlichen Produktion verschwendet würden.

Nahrungskonkurrenz von Mensch und Tier

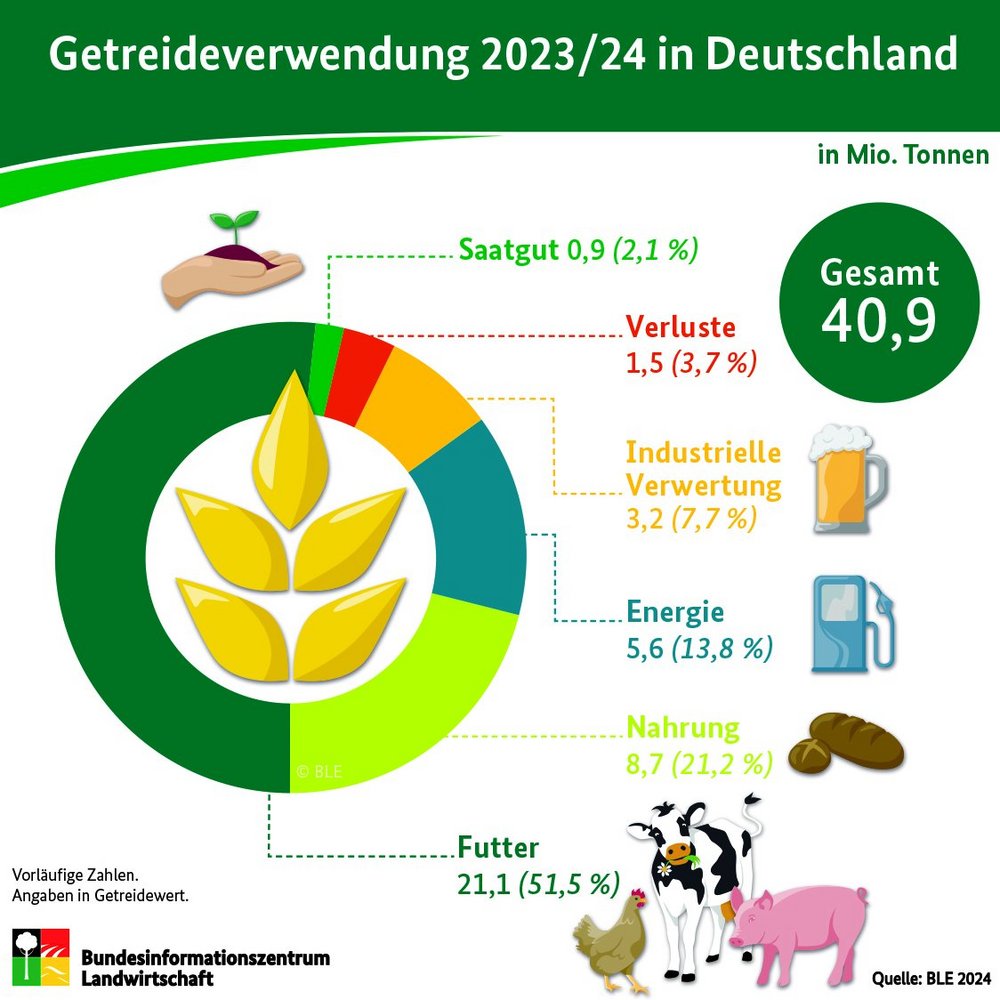

Auf etwa 60 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche Deutschlands wächst Futter für Nutztiere. Knapp die Hälfte davon ist Grünland, der Rest Ackerfläche. Während Wiesen und Weiden erst über den Umweg der Haltung von Wiederkäuern wie Rindern der menschlichen Ernährung dienen können, konkurrieren Menschen und Tiere um die Nahrungsmittel, die auf unseren Äckern wachsen: Gut die Hälfte des Getreides wird als Futtermittel eingesetzt. Und auch der überwiegende Teil der Ernte von Hülsenfrüchten dient als Tierfutter. Die zentrale Frage ist, ob diese Flächen nicht direkt der menschlichen Ernährung dienen könnten, statt ressourcenintensiv in tierische Lebensmittel umgewandelt zu werden. Immer mehr Forschende kommen zu dem Schluss, dass dies tatsächlich eine Lösung sein könnte, um Umweltfolgen des Ernährungssystems stärker zu begrenzen.

Wiesen und Weiden nutzen

Bei der Tierhaltung steht in erster Linie die intensive Mast in der Kritik, in der vor allem bei Geflügel und Schweinen viel Getreide, Soja oder Mais verfüttert wird. Neben der Nahrungskonkurrenz gehören die hohen Belastungen durch Nährstoffe wie Stickstoff und Phosphor zu den negativen Aspekten solcher Mastsysteme. Durch die Ausbringung großer Mengen von Mist und Gülle gelangen sie im Überschuss in Boden und Gewässer. Das beeinträchtigt auch die biologische Vielfalt. Rinder, die vor allem auf Wiesen grasen oder dort gewonnenes Heu fressen, verursachen zwar trotzdem eine Menge Emissionen, tragen aber vielfältig dazu bei, Böden und Artenvielfalt zu erhalten. Vor allem dort, wo dieses Grünland als Ackerland für Getreide oder gar Gemüse völlig ungeeignet wäre, ist Weidewirtschaft also das bessere System. Der Weidegang in der Saison – meist von April bis Oktober – ist außerdem eine besonders artgerechte Haltungsform.

Sinnvolle Reststoffverwertung

Neben Grünland ist auch ein weiterer großer Anteil der pflanzlichen landwirtschaftlichen Erzeugung nicht für den direkten menschlichen Verzehr geeignet: die sogenannten Koppelprodukte. Das sind zum Beispiel Zwischenfrüchte aus dem Pflanzenbau oder Stroh. Auch in der Lebensmittelverarbeitung fallen viele Reste an. Trester, die Rückstände bei der Saftherstellung, und sogenanntes Extraktionsschrot, das nach der Rapsölpressung übrig ist, sind nur zwei Beispiele für wertvolle Nebenprodukte. Ein weiteres Beispiel sind Trockenschnitzel aus der Rübenzuckerherstellung. All diese nicht essbare Biomasse wird als Futter für Nutztiere gebraucht und durch Rind und Schwein sinnvoll verwertet.

Weniger, aber besser

Statt die Tierhaltung als Ganzes anzuzweifeln, ist ein grundsätzliches Umdenken gefragt: Wir brauchen klima- und umweltfreundlich erzeugte tierische Produkte aus artgerechten und ökologisch sinnvollen Haltungsformen. Am nachhaltigsten ist eine Viehwirtschaft auf Grünland, da sie einen klimaschonenden Beitrag für den Erhalt von Landschaft, Bodenfruchtbarkeit und Biodiversität sowie für den (Hoch-)Wasserschutz leistet und keine Konkurrenz zur Produktion von Nahrungsmitteln darstellt.

Weniger Tiere zu halten, hätte vielfältige positive Wirkungen auf Klima und Umwelt. Bisher sind landwirtschaftliche Betriebe aber auf die Einkommen aus der Tierhaltung angewiesen. Also brauchen sie eine Alternative: das müssten entweder höhere Preise für tierische Produkte sein, was aber derzeit nicht realistisch ist. Oder es müssten Alternativen im Bereich der pflanzlichen Nahrungsmittel für Einkommen sorgen. Das könnten Pilzzuchten sein oder andere Eiweißquellen. Die würden ja auch gebraucht, wenn der Verzehr tierischer Produkte sinkt. Die Tendenz dazu ist da. Die Ernährungsempfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) beispielsweise zeigen den Weg in eine zukunftsfähige Ernährung.

© BLE

© BLE

Wenn Sie externe Inhalte von YouTube aktivieren, werden Daten automatisiert an diesen Anbieter übertragen.

Mehr Informationen

Bio-vegane Landwirtschaft – eine Nische

Wie das Video zeigt, kann der landwirtschaftliche Kreislauf auch ohne Tiere geschlossen werden: Beim sogenannten bio-veganen Anbau wird ausschließlich mit pflanzlichem Dünger wie Kompost gedüngt. Die Freisetzung von Nährstoffen ist allerdings weniger effizient als bei Wirtschaftsdünger, also den Ausscheidungen von Nutztieren. Daher wäre eine solche Art des Wirtschaftens wahrscheinlich nicht in der Lage, ausreichend Nahrung zu produzieren.

Fragen und Antworten zu Nutztierhaltung und Fleischerzeugung

Anschaulich wird das am Beispiel Schweinefleisch. In Deutschland liegt der Selbstversorgungsgrad (SVG) hierfür bei 135 Prozent. Es wird also deutlich mehr erzeugt als hierzulande gegessen wird. Trotzdem importieren wir jährlich rund 942.000 Tonnen Schweinefleisch. Dabei handelt es sich meist um sogenannte Edelteile wie Filet, Schnitzel oder Koteletts. Davon gibt es trotz des hohen SVG nicht genug. Daher kommt die zusätzlich benötigte Menge an Edelteilen aus anderen Ländern, vor allem aus Belgien, Dänemark und den Niederlanden.

Dagegen werden Teilstücke wie Kopf, Füße oder Schwänze, die bei uns kaum auf den Teller kommen, in anderen Ländern gerne gegessen und daher exportiert. Der größte Teil des exportierten Schweinefleischs – insgesamt mehr als die Hälfte – geht jedoch an unsere europäischen Nachbarländer wie Italien, Polen und die Niederlande. Bei diesen Exporten handelt es sich im weit überwiegenden Fall um Edelteile, die dann wiederum in Deutschland fehlen und woanders her importiert werden müssen. Auf einem freien Markt, wie wir ihn in Europa haben, ist eine solche Dynamik üblich und wird von Preis und Nachfrage bestimmt.

Vor allem Schweine und Geflügel brauchen reichlich hochwertiges Eiweißfutter, um schnell ein hohes Schlachtgewicht zu erreichen. Ausschlaggebend für die Eiweißqualität ist das Aminosäureprofil. Das wird optimal durch Sojaextraktionsschrot abgedeckt, der nach dem Pressen von Sojaöl übrigbleibt. Daher ist Soja das beliebteste und am meisten genutzte Eiweißfuttermittel. Weil jedoch weder in Deutschland noch in der EU in ausreichend große Mengen erzeugt werden, wird der Großteil aus Übersee importiert.

Durch den stark gestiegenen Anbau von Raps in Deutschland trägt auch Rapsschrot aus der Ölsaatenverarbeitung zur Eiweißversorgung der heimischen Nutztiere bei. Ein weiteres wichtiges Eiweißfuttermittel sind Erbsen. Und auch Lupinen aus heimischem Anbau sind zunehmend als Alternative zu importierten Eiweißquellen wie Soja gefragt.

Mehr Informationen finden Sie auf der Website des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL):

Nachhaltigkeit hat viele Facetten, von Klima- und Umweltaspekten über soziale Gerechtigkeit bis zum Tierwohl. Hier müssen Verbraucherinnen und Verbraucher selbst entscheiden, was ihnen wichtig ist. Folgende Fakten können bei der Entscheidung helfen:

Geflügel verursacht relativ niedrige CO₂-Emissionen und einen geringeren Wasserverbrauch im Vergleich zu Rind und Schwein. CO₂ als Treiber der Klimaerwärmung ist jedoch allein wenig aussagekräftig. Denn die Nutztierhaltung, vor allem die intensive Mast, belastet die Umwelt und erhöht den Flächendruck.

Klima- und umweltfreundlich ist auch Wildfleisch, da es nicht gezüchtet wird und in freier Wildbahn heranwächst. Wildfleisch aus nachhaltiger Jagd hat allerdings auch seinen Preis. Das gilt auch für andere Fleischarten aus Bio-Haltung oder anderen besonders nachhaltigen und tierwohlgerechten Produktionsformen, wie z.B. Neuland. Dies ist nicht für alle Menschen in Deutschland erschwinglich. Auch für die tierhaltenden Betriebe ist der Preis existentiell: Wenn sie nachhaltig wirtschaften wollen, brauchen sie ein faires Einkommen. Der Handel und private Haushalte können regionale Landwirtinnen und Landwirte, die das Tierwohl in den Mittelpunkt stellen, mit ihrem Kaufverhalten unterstützen und so auch die lokale Wertschöpfung fördern. Das macht nicht zuletzt unabhängiger von globalen Marktstrukturen.

Grundsätzlich müssen wir uns fragen, wie wir verantwortungsvoll Lebensmittel produzieren und welche Konsumentscheidungen wir treffen wollen.