- Unsere Sinne spielen eine Schlüsselrolle, um die Genießbarkeit von Lebensmitteln zu beurteilen und Lebensmittelverschwendung zu senken.

- In Zukunft könnten intelligente Vorratsboxen die Frage objektiv beantworten, ob etwas „noch gut“ ist.

- Wenn solche Technologien funktionieren, könnten sie einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung leisten.

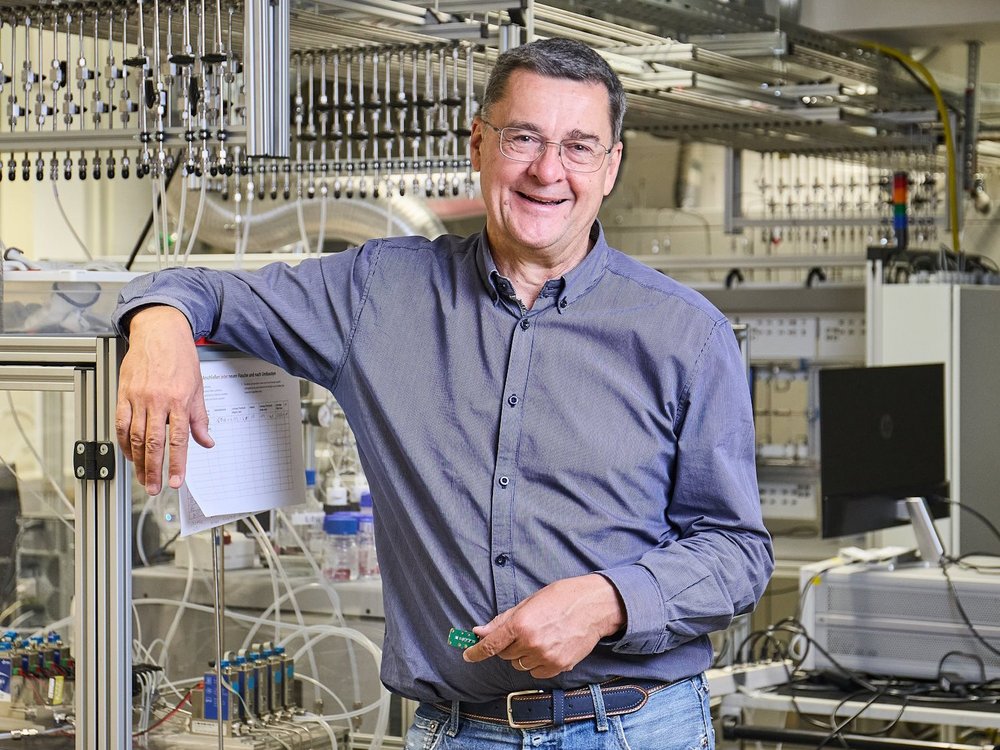

- Professor Andreas Schütze von der Universität des Saarlandes hat mit seinem Team dazu am Beipiel der Erdbeere geforscht.

- Für den Podcast "Foodsteps" des Bundeszentrums für Ernährung berichtet er über wissenschaftliche Hintergründe, Herausforderungen und praktische Anwendungsmöglichkeiten.

„Die Erdbeer-Vorhersage"

Mit unseren Sinnen können wir erkennen, ob ein Lebensmittel in den Müll gehört. Wenn es noch gut aussieht, riecht und schmeckt, ist es in der Regel noch gut. Doch manchmal sind wir unsicher, ob wir unseren Sinnen trauen können und werfen Lebensmittel voreilig weg. Noch weniger können wir abschätzen, ob Reste morgen oder in wenigen Tagen noch genießbar sind.

Genau an solchen Vorhersagen arbeitet das Saarbrücker Forschungsteam um Professor Andreas Schütze. Im Podcast "Foodsteps" des Bundeszentrums für Ernährung berichtet er über wissenschaftliche Hintergründe, Herausforderungen und praktische Anwendungsmöglichkeite. Künftig wolle man etwa sinnvolle Prognosen zur Haltbarkeit und Verwendung ermöglichen – etwa bis wann die Erdbeeren in einer Schale noch gut sind, ob man sie morgen oder besser noch heute essen sollte.

Dafür entwickeln die Forschenden Sensoren, die den menschlichen Geruchssinn technisch nachbilden. Hochspannend und herausfordernd, denn das sei der letzte weiße Fleck auf der Messtechnik-Landkarte der Sinne, sagt Schütze.

Wenn solche Technologien funktionieren, könnten sie einen Beitrag gegen Lebensmittelverschwendung leisten. Denn in Deutschland ist Verderb der Hauptgrund dafür, dass Lebensmittel im Müll landen. Obst wie Erdbeeren und Gemüse machen dabei über ein Drittel aller Abfälle in den privaten Haushalten aus.

Ein Leben für die Forschung

© s. h. schroeder

© s. h. schroeder

Andreas Schütze ist eigentlich kein Lebensmittel-Forscher, sondern Physiker und Professor für Messtechnik. Damit ist er für dieses Forschungsprojekt der richtige Experte. Ihn fasziniert die Aufgabe, eine technische Lösung für ein großes Problem zu finden: die immense Verschwendung von Lebensmitteln.

Durch diese Herausforderung sei eine ganz neue Dynamik entstanden, sagt Schütze im Podcast. Ob und wann sie mit ihrem Ziel einer objektiven Sensortechnik so weit sind, dass es wirklich zur Anwendung kommt, kann er heute nicht beantworten. Dafür seien sie einfach noch nicht weit genug. Aber man müsse es eben versuchen.

Den Würfelzucker im Schwimmbad finden

Welche Gase geben Erdbeeren in welchem Reifestadium ab? Und was sagt das über ihre Genießbarkeit aus? Dazu messen die Saarbrücker Forschenden erst mit mehreren Experimenten, welche gasförmigen Substanzen beim Reifen der Erdbeeren immer wieder auftreten und was sie mit dem Verderb des Obstes zu tun haben.

Dann arbeiten sie mit einer komplexen Anlage, die weltweit einmalig ist. Denn sie müssen diese Gase in einer Konzentration von „Parts per Billion“ nachweisen – das entspricht etwa einem einzigen Würfelzucker im olympischen Schwimmbecken.

Die Sensoren filtern solche winzigen Mengen aus einer Masse verschiedenster Moleküle heraus und es entsteht ein präziser „Geruchs-Fingerabdruck“, je nach Reifegrad der Erdbeeren. Eine künstliche Intelligenz soll dann vorhersagen, wann die Erdbeeren voraussichtlich verderben.

BZfE-Podcast „Foodsteps“: Folge 4

BZfE-Podcast-Host Sebastian H. Schroeder besuchte das Forschungsteam an der Saarbrücker Universität. Dort ließ er sich erklären, warum die Entwicklung neuer Technologien viele Jahre dauert und der Ausgang oft spannend bleibt.

Hören Sie hier die vierte Folge von „Foodsteps: Nachhaltigkeitsstorys aus dem Bundeszentrum für Ernährung": Die Erdbeer-Vorhersage.

Hier klicken und direkt anhören

Intelligente Vorratsbox oder eigene Nase?

© Iris Maurer

© Iris Maurer

Praktische Anwendung der Technik könnte eine Vorratsbox mit eingebautem Sensor im Deckel sein. Im Idealfall sagt die dann nicht nur auf einem Display mit Ampel voraus, wann Erdbeeren oder anderes Obst spätestens gegessen werden müssen, sondern analysiert komplette Gerichte. „Ich brauche einen Sensor, der sagt: Diese Lasagne vom Wochenende ist heute noch gut, aber morgen nicht mehr. Dann esse ich sie heute Abend noch schnell auf“, erklärt Schütze.

Doch weil Gerichte wie Lasagne viel komplexer und variabler sind als eine Erdbeere, liegt dieses Ziel noch in weiter Ferne. Das sensibilisiert aber für die Chancen und möglichen Grenzen technischer Lösungen. Vorläufig muss man also doch die eigenen Sinne trainieren und nutzen. Und auch die vielfältigen Maßnahmen und Tipps gegen Lebensmittelverschwendung – etwa von Zu gut für die Tonne! – dürften wohl noch lange unverzichtbar sein.

Damit weniger Essen im Müll landet

Die weltweite Reduzierung von Lebensmittelverschwendung ist eine der großen Aufgaben unserer Zeit. Das ist gut fürs Klima, spart Ressourcen und Geld – vom Acker bis zum Teller.

Diesem Unterziel der 17 weltweiten Nachhaltigkeitsziele hat sich auch Deutschland verpflichtet. Künftig könnten auch innovative technische Lösungen wie die des Saarbrücker Forschungsprojekts zur Vermeidung von Lebensmittelabfällen beitragen.

Alle Sektoren sind gefragt, besonders die privaten Haushalte. Denn sie sind für knapp zwei Drittel aller Lebensmittelabfälle verantwortlich. Danach kommt die Außer-Haus-Verpflegung – zum Beispiel Kantinen, Restaurants oder Fast-Food-Ketten. Die Verarbeitung, der Handel und auch die landwirtschaftliche Primärproduktion müssen sich gegen Lebensmittelverschwendung engagieren.

Die Initiative Zu gut für die Tonne!sensibilisiert seit 2012: Lebensmittelverschwendung geht uns alle an und wir können etwas dagegen tun. Über ihre Website, eine eigene App und die jährliche Aktionswoche Ende September gibt sie viele praktische Tipps für den Alltag.

Weitere Informationen

Mehr Details zum Forschungsprojekt gibt es in dieser Meldung der Universität des Saarlands

Vorratsboxen sollen Verdorbenes wittern: Mit künstlichen Sinnen gegen Lebensmittelverschwendung

Dies ist die Website des gesamten europäischen Forschungsprojektes namens Serenade:

Podcast „Foodsteps: Nachhaltigkeitsstorys aus dem Bundeszentrum für Ernährung”

Jede Woche eine neue Folge auf der BZfE-Seite Podcast oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen.